こんかいはー、「自分の部屋の棚を掃除してきれいな床の面積を増やす」というのを実況解説していこうと思います。

こんな悩みを持つ方におすすめ

- 汚部屋でどこから手を付けていいか、分からない

- どのように掃除をしていくのかが知りたい

- 掃除をするときの流れを見たい

今回の記事では、自分の部屋の一部を掃除することを例にして、掃除をするときの考え方や流れを解説していきます。

特に、荷物の多い汚部屋の方は、とても参考になると思います。

汚部屋だと、荷物やほこりがすごくて「とりあえず、ここだけ」をしにくいので、結局放置となりやすいです。

この記事を読めば

掃除のときに何から始めればいいのか、どのようなやり方をすれば悩むことなくスムーズに掃除できるのか、が分かります。

掃除、片付けのモチベーションをガンガン上げて、あなたの部屋もきれいにしてやりましょう。

掃除は簡単に変化が大きいものから始めよう

掃除をするときの方針2つ

汚部屋の問題を解決するには、掃除をしないといけません。

ここで掃除するにあたって、方針が2パターンあります。

- 小さく範囲を決めて、コツコツと地道に綺麗を増やしていく

- 盛大に荷物を広げて、大胆に一気に開拓する

汚部屋の場合は荷物の量も多く、ほとんどが「いらない」とか「いつか使う」のはずなので、

方針2の「一気に開拓」をしていきたいところですが、それが出来るなら苦労はしません。

汚部屋の場合は、小さく範囲を決めてコツコツ

掃除は意外とハードですごい疲れる

この荷物はなんだっけ?と思いだすところから始まり、捨てるか捨てないかの判断。

加えて、どうやって捨てるかも調べる必要があります。

一気にやるには人手もスペースも時間も体力も必要で、ハードルが結構高いんですよね。

家族に手伝ってもらっても「いる」「いらない」は個人ごとの判断ですし、

家族全員が1日から2日空くことって少ないです。

しかも子供がいたら、途中で飽きてしまうことも計画に入れないといけません。

したがって、汚部屋問題解決への導入としては、個人で集中して小さい範囲でもコツコツやる方が良いです。

特に掃除し慣れていない人

掃除をして捨てるまでの流れがまだ分かっていない人は、

小さく範囲を決めてコツコツと地道に綺麗を増やしていく方法で掃除のトレーニングをして、掃除に慣れてきて感覚が分かってきたところで、大胆に勝負を仕掛ける。

これが汚部屋掃除の方針です。

では本題に移りましょう。

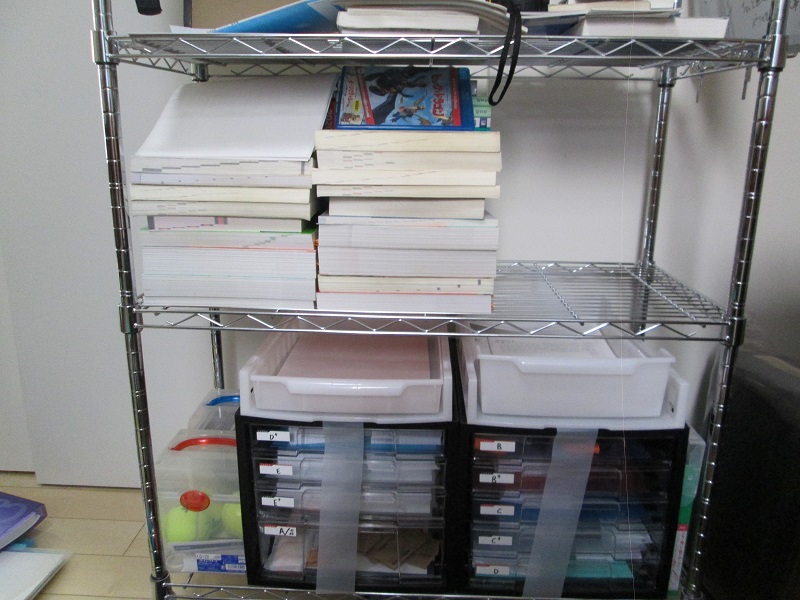

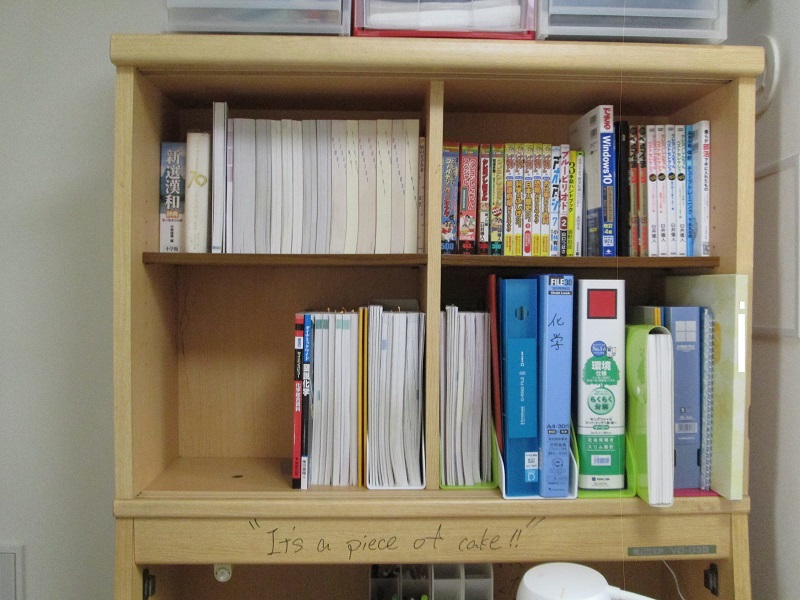

この色々なものが乗っかって出来たタワーみたいなやつを片付けて綺麗にしていこうと思います。

片付けの計画は出口を決めるだけ!テキトーでいい

熱心に作った計画は失敗する

片付ける場所を決めたら、計画を立てると思います。

このとき片づけの計画を熱心に作ると、必ずと言っていいほど失敗します。

さらには、どんなゴミが出てくるかまで予想する人がいます。

これでは計画を立てるだけでも時間がかかるし疲れます。

疲れてくるとどうしても「今日はいいや」が出てきてしまうんですよね。

昔の僕は細かく計画を立ててはそこでモチベーションを使い切り、掃除した感に浸り、疲れてやらない。こんなことが毎回でした。

モチベーションは時間が経てば減っていきます。

モチベーションの回復には、成果が必要です。

そのため計画は最小限にして、行動に移ります。

計画で必要なのは、片付けの出口のイメージだけ

今回決めた簡単な計画案

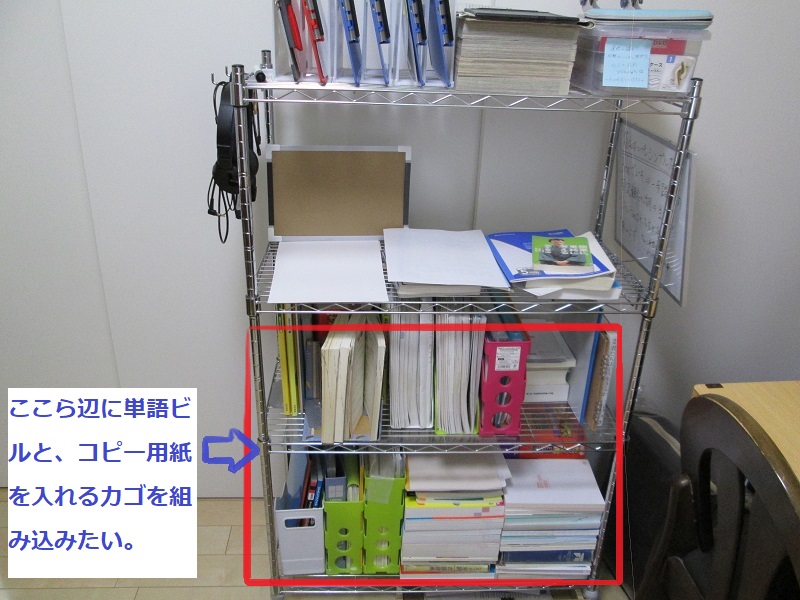

タワーの中の一つに使用済みのコピー用紙を入れるカゴがあったから、

それをもっと使いやすいように、銀色のアルミの棚の中に組み込む。

他は捨てたり、他のところに移したりすればいい。

でも、カゴだけを棚に置くのは、スペースの無駄になってしまうから単語ビルも棚に組み込んじゃおう。

おっけー。さあ行こう。

僕の立てた計画はこれだけです。

必要最小限どころか行き当たりばったりくらいの感覚です。

でもこれでいいんです。計画よりも、やろうかなと思ったときにすぐ行動する方が重要です。

単語ビルというのは、英単語などを覚えるための棚で、何回もテストをして、ちゃんと覚えているか仕分けをしていく用のもので、科学的にも現実的にも最強の覚え方だと思います。noteに書いてあるので気になったらどうぞ。

掃除はどこから手を付けるかの流れ

なにからやるかはその時考える

「何からやるかはその時考える」というのは、バカなことを言っているように聞こえますが、すごい大事なことです。

先ほどにも言ったように、モチベーションは時間が経つにつれてどんどん減っていきます。

><<超重要>><

モチベーションを保つのに必要なのは、行動による成果だけです。

なにからやろうか?思考回路の解説

先ほど唯一の計画、出口を決めました。

出口にたどり着くために「この現場の状況を見て、何からやろうか?」とその場で動きながら考える。

いけることが分かった。

じゃあ次は、単語ビルとカゴを入れるために棚のもの全部出して、ついでにホコリとかも取っていこう。

こんな感じで大丈夫です。ほとんど計画なんていりません。

人間は優秀です。あなたも優秀です。

掃除くらいなら、行き当たりばったりでやっていっても何とかなるものです。

たとえ汚部屋でも、いや、汚部屋の方がこの考え方はあっていると思います。

綺麗な部屋は片づけるにもレイアウトなど考えないといけないですからね。

とりあえずやってみる、手を出してみる

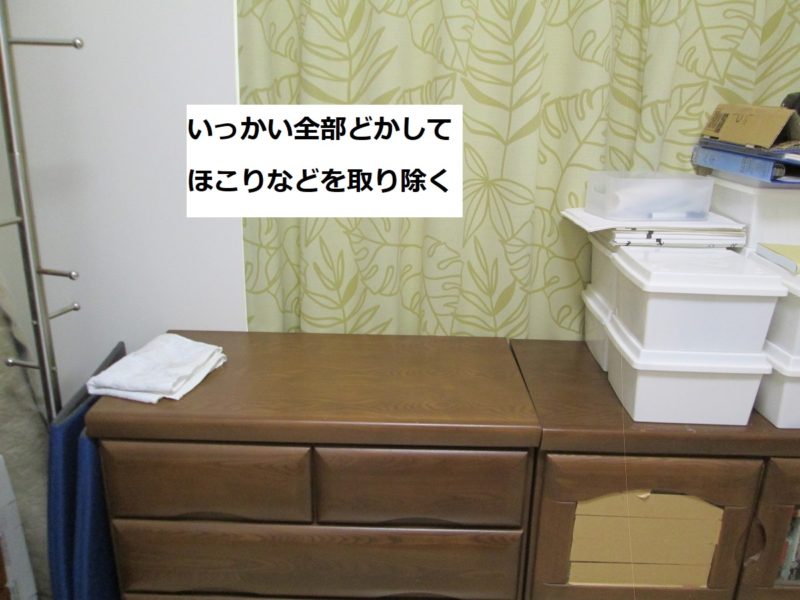

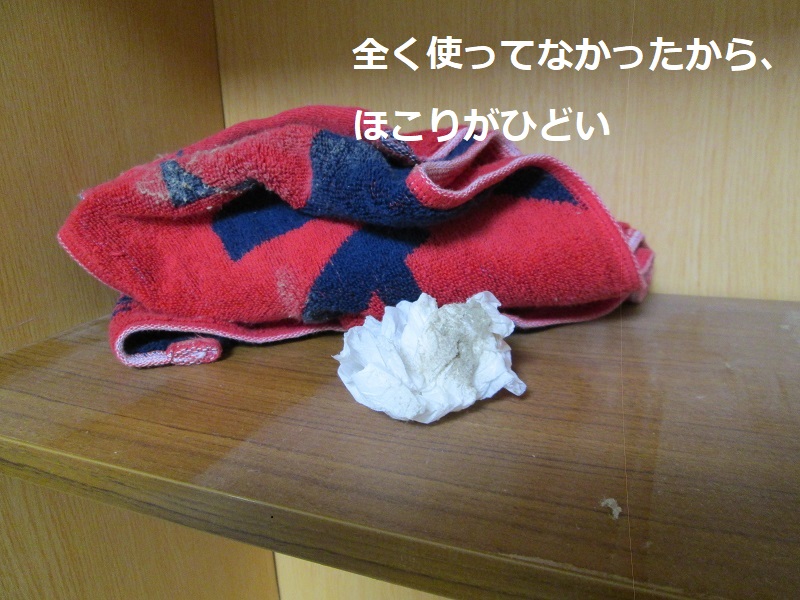

まず最初は、てきとうに整理するところのものを全部出してほこりを取り除きます。これを最初にすることで荷物の全体像を把握することが出来ます。

ほこりは普段使っていない普通のタオルがあったので、それで拭き取りました。

計画がゆるゆるだと寄り道も楽しい

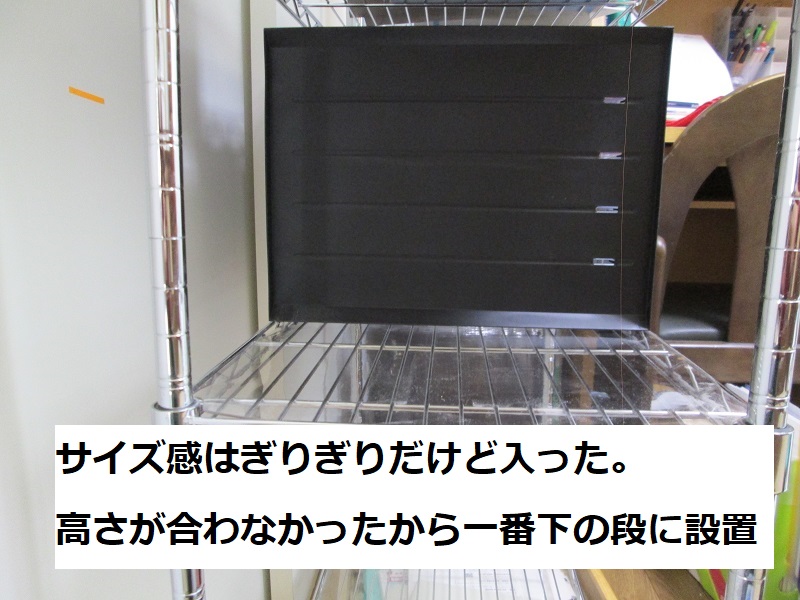

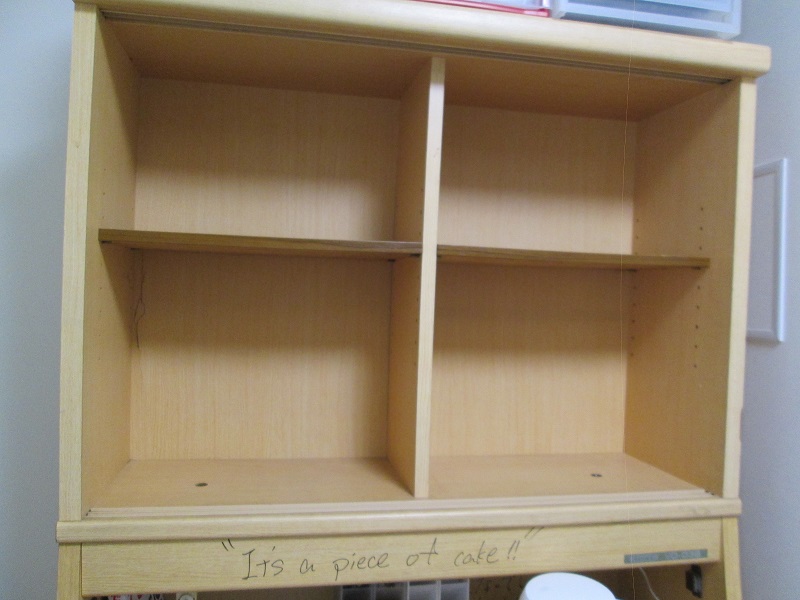

掃除を始めて、全部出して単語ビルを棚に組み込みます。その上にコピー用紙を入れるカゴを置きます。

結構簡単に今回のミッションは成功しました。

単語ビルに貼られているテープは、移動時に間違えて中身ぶちまけないようにする予防用。

計画がゆるゆるだと、柔軟な対応ができる

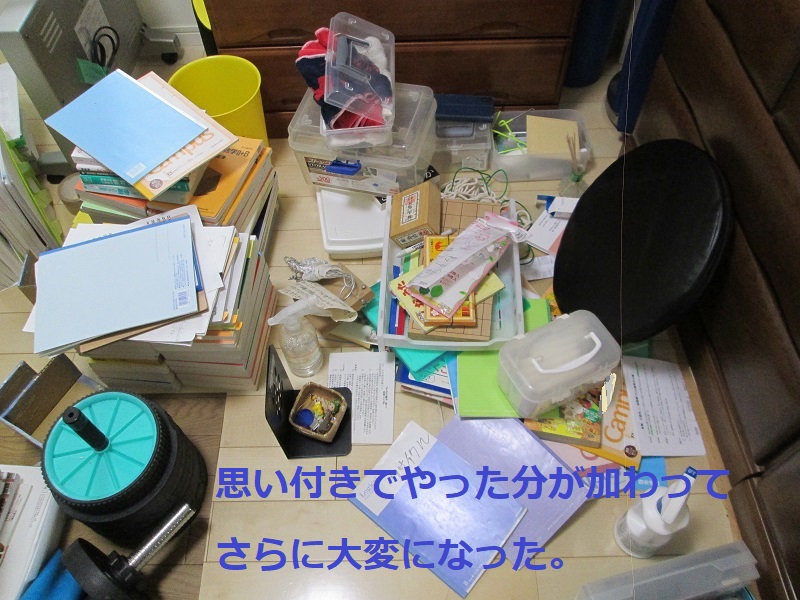

結構簡単に行けたので、調子に乗って、勉強机の上の棚にも手を出しました。

計画を立ててないと、ここら辺が自由なので楽しいです。寄り道は「楽しく」するコツと言ってもいいかもしれません。

ただ、荷物がめちゃくちゃ増えて時間がかかったり、ほこりがすごかったりで、とても疲れる。

ここらへんで、集中力も少し切れかかってきて、片付けに飽きてきました。

しかし、机の上の棚が空いたことで、単語ビルによって立ち退きさせられていた本たちの収納スペースが出来ました。

思い付きで始めたため、写真を撮ることを途中で気づいた。

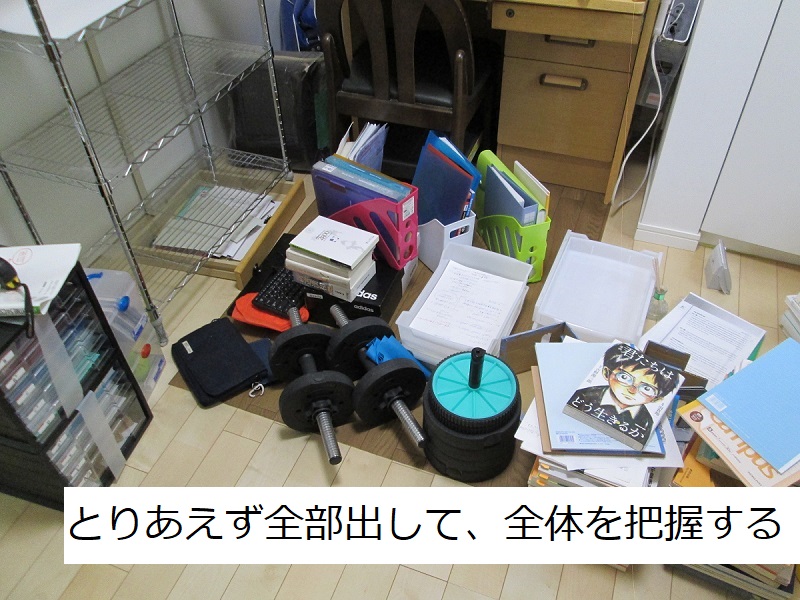

とりあえず全部出す。

「いる」か「いらない」化の分別作業開始

見ての通り全部出したのでごちゃごちゃ。

だって想像したら掃除する気がなくなってしまうから。

今回は小規模でやっているので荷物の量が少なく見えるかもしれません。

しかし、これでもどこから手を付けていいか分からなくなるもので、ブラックボックスに手を差し出すような強い気持ち、勇気が必要になってきます。

全部出した荷物を分別する

モノの価値か、空間の価値か

「いるもの」「いらないもの」「微妙なもの」に分別します。

できるだけ「微妙なもの」は減らします。

僕の場合は「微妙なもの」のほとんどは捨てます。

「いる」「いらない」の基準について

この基準としては、いつか使うかもしれない物を持っているよりも、それを捨てたことで空いたスペースの方が、価値が高いと思うからです。

汚部屋では必然的に空間の価値は上がると思うので、僕は思い切って「いらないもの」と判断します。

「微妙なもの」への対応

もし「微妙なもの」が多く残ったら、1つにまとめて長期間置いておきます。

できれば簡単に使えるようなところに置きます。

そしてそこから一度でも使ったら、その道具は使うということで、その場所からは卒業させます。

なぜ簡単に使える所に置くかというと、見えない所に封印したら忘れるからです。

そしてそのままいつか来る片付けの日に、分別が始まり、「微妙なもの」としてもう一度封印される。これは最悪です。

「微妙なもの」として一つにまとめておかなくても、自転車の長期間駐輪による警告みたいな感じで一つ一つにマークしておくのも良いですね。

「いる」か「いらない」かの判断はあなた次第なのですが、もし何か迷うことがあるなら、「今を生きることを優先しなさい」

ムリはしない。休憩中に考えること

ここまででも、結構疲れました。ちょうど掃除の3分の1といったところでしょうか?

パワーを荷物に吸い取られていく感じで、2時間弱くらいしか経ってないんですが、疲労感はすごいです。

休憩はしても、スイッチはオフにしないこと

無理して頑張ったりはしません。少し休憩します。

休憩中はぼーっとしながらでいいので、次にやることを頭の中で整理すると、

片付けのモチベーションを保ったまま休憩ができ、次やることが明確になるため片付けを再開しやすくなります。

休憩中にやることを整理するくらいなら、あらかじめ計画しとけよ。とか思うかもしれませんが、

休憩中に考えることで頭のスイッチをoffにしない工夫にもなりますし、

予定変更なんて日常茶飯事ですから、あらかじめ計画する必要性はやはりないのです。

「いる」「いらない」の分別が終わったら

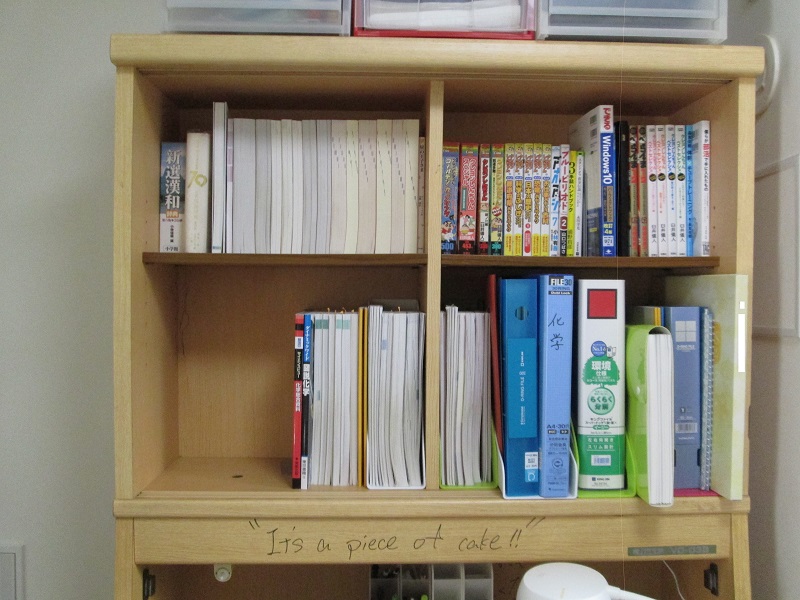

休憩を終えて、「いる」「いらない」の分別が終わったら、「いる」を選んだものを、元の棚に戻していきましょう。

これは簡単だと思います。綺麗にした棚に使うものを戻すだけですから。

”

”

全く上手に使われていなかった棚に、たくさんの本を収納することが出来るようになりました。

これにより銀色の棚の方にも余裕が出来て、こちらもいい感じに本を置けました。

次が僕は最難関ポイントだと思っています。

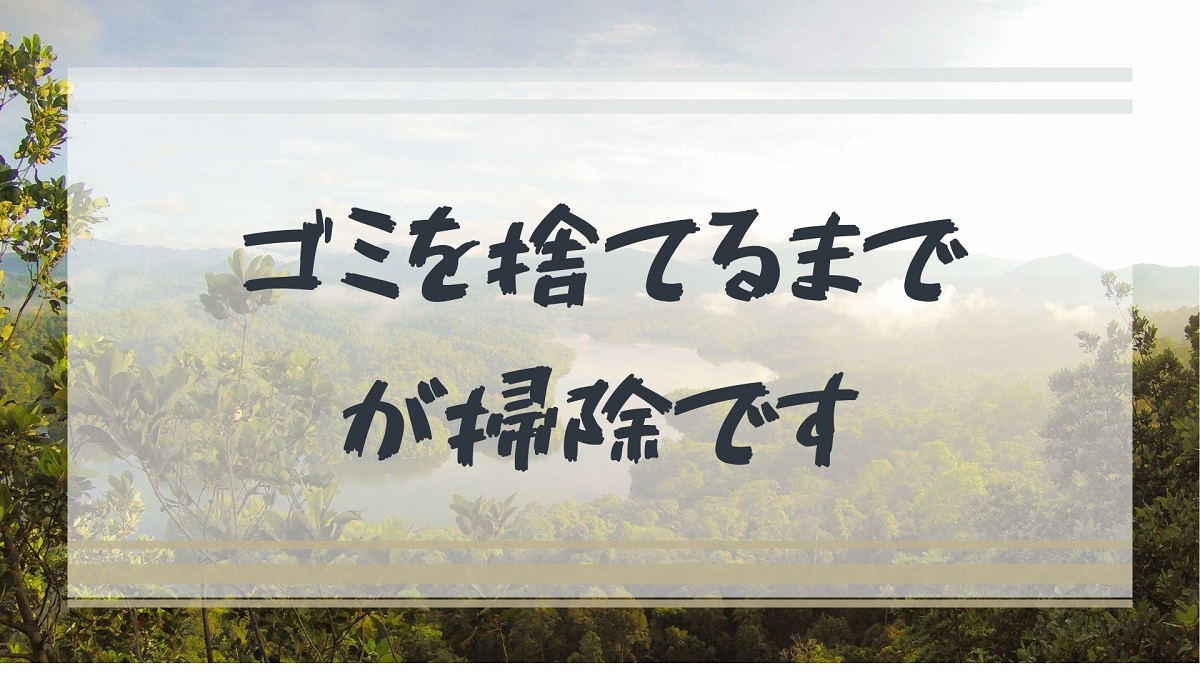

ゴミを捨てるまでが掃除です

いらないものを捨てるために

「いらないもの」と判断した後、どうやってここから処分までもっていくかです。

いらないものを処分するのがめんどうくさい。

これは片付けを計画すると必ずぶち当たる壁です。

しかし、今は違います。

もうすでにいらない物たちが目の前に集まってくれているのです。

いや湧いてこなくても、「ここまで来たのに、振出しに戻るのか?」というもったいない精神を使って踏ん張ります。

超重要。いらないモノ保管スペース

一時保管のスペースを作る

まずいらないと判断したもの(次からゴミと呼ぶ)は今日すぐに捨てられるわけじゃありません。

<<これが大事>>

曜日ごとに捨てられるものが決まっているので、ゴミを置いておく一時保管スペースを作ります。

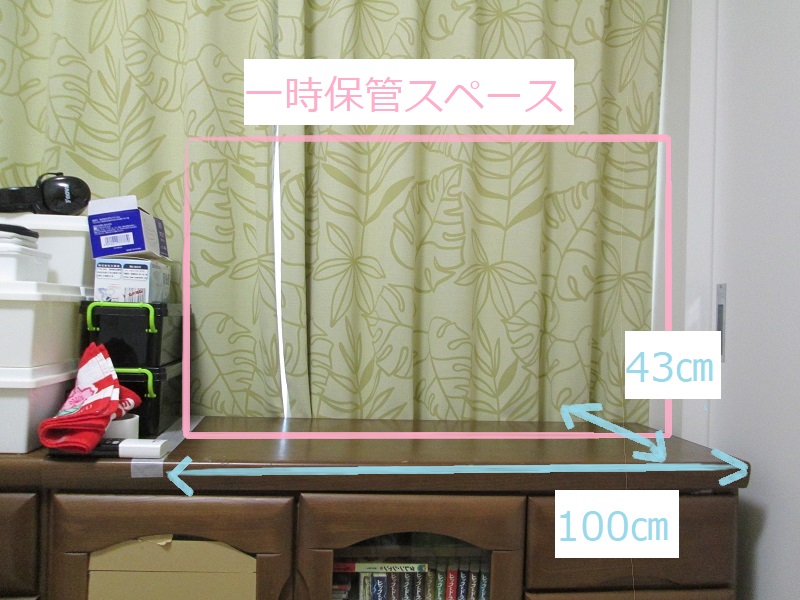

今回僕が作った一時保管スペースはここ。

今回作った一時保管スペースは、横幅100cm、奥行き43cmでしたが、これはゴミと判断したモノの量にもよるので、あまり目安にはならないかもしれません。

保管スペースを準備できないというぐらいスペースがないとか、もっと一気にやるとかなら、トランクルームを借りるのがおすすめです。1か月だけの短期でも借りられるので、1か月で一気に汚部屋を片付けようと思っている人にも向いていると思います。

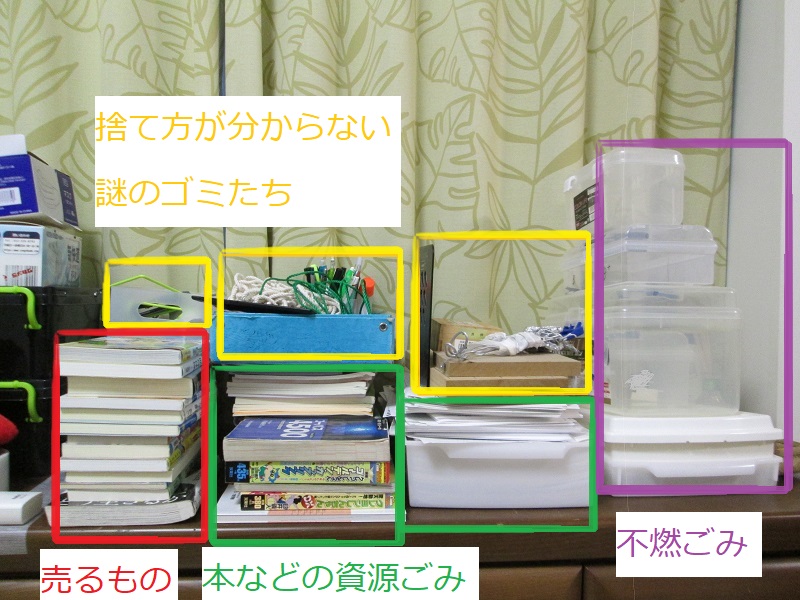

ゴミの中でも、「売るもの」と「売らないもの」に分ける

先に売るものはまとめて、保管スペースに置いておきます。

売れるモノを売るときは値段よりも手間を重視する

メルカリなどで出品するのも良いのですが、メルカリはいつ売れるかが分からないことや、自分で1つずつ出品する多くの手間や時間がかかります。

それにより汚部屋の掃除をするスピードが遅れ、掃除のモチベーションの方向などがずれていってしまうので、なんでもまとめてお売りください!宅配買取「いーあきんど」![]() のような手間や時間がかからないサービスを利用することがおすすめです。

のような手間や時間がかからないサービスを利用することがおすすめです。

汚部屋の掃除に力を集中させたいなら、もっと簡単に段ボール箱に詰めて送るだけで売ることが出来る手間の少なさを重視したほうが良いです。

売らずに捨てるものたちは、捨てるためのジャンルごとに分ける

売らないものたちは、捨てる素材のジャンルごとに「燃えるゴミ」「不燃ごみ」「資源ごみ」などのように分けていきます。

大量のいらないゴミたちを目の当たりにすると、気圧されるというかパニックになるというか、どうしてもやる気が出なくなってきます。

書類などの紙類や、容器などのプラスチックは不燃ごみなど分かりやすいものから仕分けていって、文房具などどうやって捨てればいいかわからないゴミはひとまとめにして、あとで少しずつ調べて、分別していきます。

このとき重要なことは、簡単に分別できそうなものから大きく整理して、謎のものや細かい作業が必要なものは、ひとまとめにしてあと回しにすることです。

いらない書類と判断しても、シュレッダーにかける必要があるか、大事なものはまぎれていないかなど、細かい作業は集中力と時間が必要なので後回しという感じです。

個人的に片付けの一番大変なところは、どうやって捨てればいいかが分からないゴミが多すぎることです。

一つずつ調べないといけないので、時間がかかります。そのためにも保管スペースは重要な部分になります。

捨て方が分からないやつも、あとでゆっくり調べられるように一時的に保管します。

ここまでくれば、今日の片づけは終わりです。

まとめ。最終的にこんなに綺麗になった

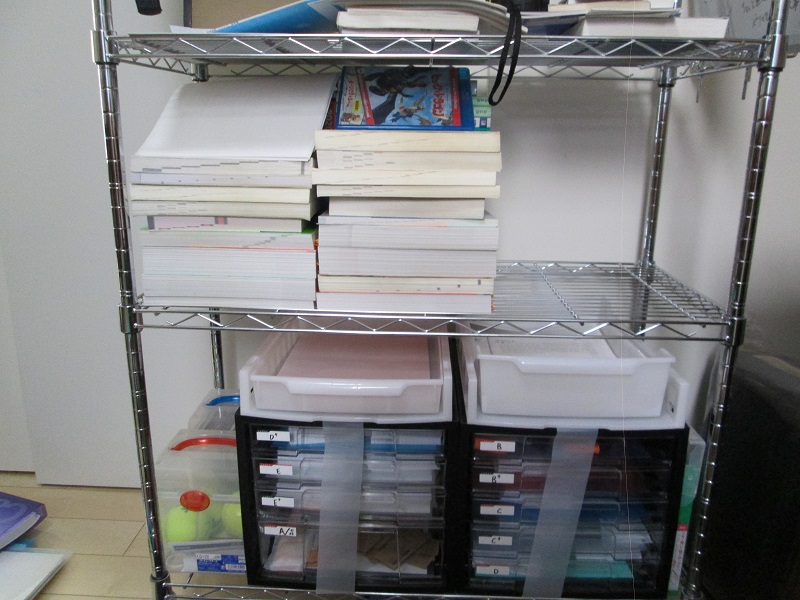

もともと綺麗にする予定だった場所は、良い感じにスッキリさせることが出来ました。

↑↑これが、こう↓↓

単語ビルを組み込んだ銀色の棚もいい感じになったのですが、写真ではわかりづらいかも。

↑↑これが、こう↓↓

調子に乗って、手を出した棚が一番変化がありました。

↑↑これが、こう↓↓

掃除は捨てるまでが掃除です。これだけは、忘れないようにしないと、一時保管スペースがずっと保管スペースになってしまって、ずーっと汚部屋のままです。

それは絶対に嫌なので、捨て方が分からないモノも一つずつ調べて、ゆっくりでいいので確実に捨てていきましょう。

ここで気を抜いて、部屋全体を一時保管スペースにしないように。ものを捨てるまで一緒に頑張りましょう!!

補足。

部屋を片付けるのにかかった時間

休憩30分込みで、約5時間かかりました。

部屋を片付けるのに用意したモノ

- ほこりをとるタオル3枚

- マスク2枚

- 養生テープ

大きさはマフラータオルです。乾いた状態で使いました。

マスクは、個人的にハウスダストで鼻水が出始めると一日中止まらないので、初めて2重で使ってみました。1枚のときとは段違いで効果があったのでおすすめです。

養生テープは、床などに落ちているほこりをとるのに使いました。経験上、養生テープでとるのが一番ラクチンです。

コメント