こんかいはー、掃除をするときになぜ中和すると汚れが落とせるのか、について書いていきます。

こんな悩みを持つ方におすすめ

- 中和ってどんな反応?

- どうしてこの汚れの落とし方が中和反応なの?

- クエン酸や重曹でどうして汚れが落ちるの?

といった疑問を僕も持っていたので、調べてまとめてみました。

調べていくうちにわかったのは、ネットでクエン酸や重曹を使って「中和反応で汚れを落とします。」やpHの関係性などが書いてありますが、それらの情報は少しずつ間違っていることです。

今回の記事を読めば

なぜ科学的に汚れを落とす方法のほとんどを、中和反応と言うのかが分かると思います。

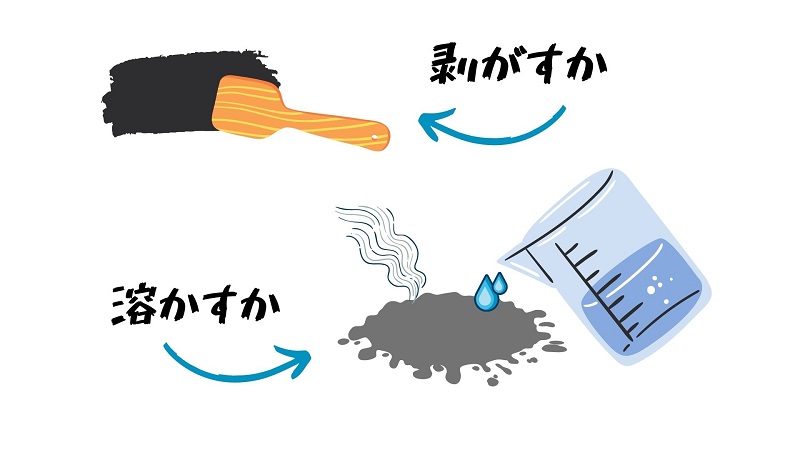

汚れを落とす2つの方法

中和反応でどうして汚れは落とせるのでしょうか?

まず汚れを落とす方法は大まかに分けて2つあります。

- 物理的にこすったりして落とす。

- 化学的に溶かして落とす。

中和反応で汚れを落とす。という考え方は2つ目の「化学的に溶かして落とす。」に当てはまります。

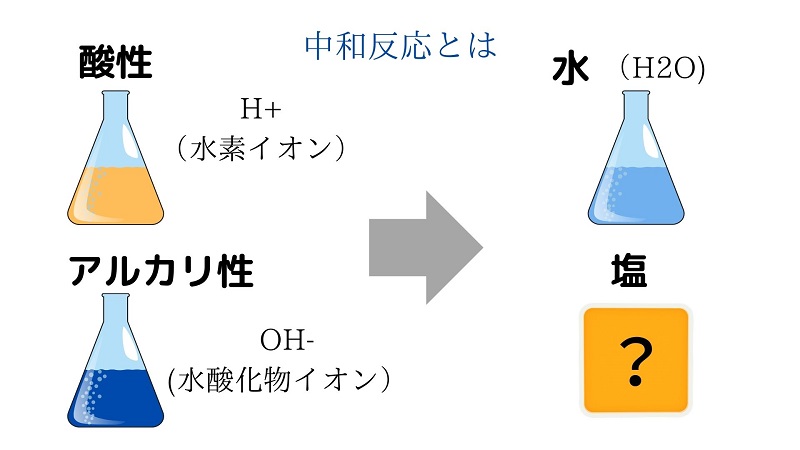

中和反応とはどのようなものか

では中和反応とはどのような反応なのでしょうか。

中和反応とはどんな反応なのか

簡単に言うと、

※(紛らわしいですが、ここでいう塩とは食べられるあの塩ではありません。)

あれ?水溶液中で反応が起こるの?

ってことは、汚れが溶液中に溶けてから中和反応が起こるってこと?

もう汚れが溶けているなら、中和反応は必要ないじゃん

中和反応の起こり方を知ると、上記のような疑問が湧いてきます。

中和反応でなぜ汚れが落ちるの?という疑問

汚れが水などの水溶液中に溶けた時点で、

もうその汚れは落ちていることになるはずです。

となると中和をする必要はない。ということになってしまいます。

さらに「洗剤がいらないわけないでしょ?」といった疑問も生まれてきて、

どんどん混乱していきます。

どうしてそのような状況になるのか。

正確に確実に説明したいのですが、汚れにより変わっていく反応の条件や考え方を一つずつ説明していくのは、分岐点が多すぎて出来ないので、簡単に説明できる仮説を立ててみました。

中和反応で汚れが落ちる原理

そもそも、クエン酸や重曹を使わなくても汚れが取れるなら、これらは重宝されていません。

つまり確実に効果はあるのです。ではどのようにして効果があるのか。

クエン酸水溶液で考えていきます。

中和反応で汚れが落ちる原理

難溶性の汚れ(水に溶けにくい汚れ)があったとします。

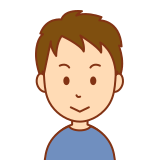

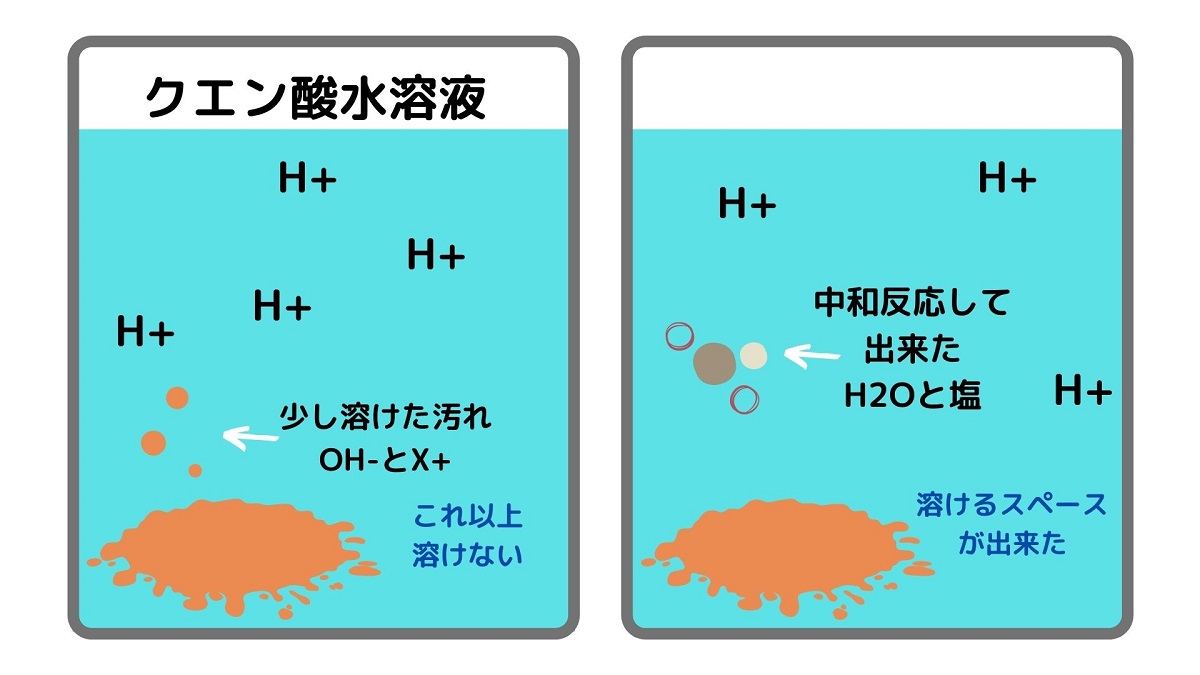

汚れが水だけだとほとんど溶けない状況でクエン酸水溶液をつけると、ほんの少しだけ溶けていた汚れが中和することになります。

すると中和され汚れが分解された分、またほんの少し汚れが溶けます。そして中和され、、、を繰り返し、連鎖的に汚れが溶けていくのです。

この反応で重要なこと

この分解された分、また汚れが溶けるというのは、化学平衡とルシャトリエの原理が関係しています。

汚れを溶かすときに重要なのは、中和ではなく化学平衡とルシャトリエの原理の部分です。

汚れを溶かすなら中和反応じゃなくて良い

掃除中に中和反応を利用することはありますが、

汚れが溶かせばいいのなら中和じゃなくてもいいのです。

弱酸の遊離という方法であったり、酸性は金属を溶かすという性質を使ったりなど、物質を溶かすことが出来る方法は中和だけではありません。

なぜ中和という言葉でひとまとめにされているのか?

なぜ中和という言葉でひとまとめにされているのかというと、分かりやすいからです。

分かりやすいから中和という言葉が代表的に使われているだけなのです。

中和という言葉でひとまとめにされる理由

ときどきpHの表などが載っているサイトがありますが、

油(脂肪)は酸性でもアルカリ性でもないです。

油は水とは混ざらないですし、脂肪は加水分解反応をして分解されます。

そして反応の種類や化学式をすべて説明するのは大変です。

これらを中和やpHで簡単にまとめられているのは、これらの反応がほとんど水素イオンや水酸化物イオンに関係するものだからです。

そのため、中和という言葉でひとまとめにすると表にして説明がしやすいのです。

したがって化学的には正確ではないけど、掃除用語としての「中和」といった感じで汚れは落とすことが出来る。

というイメージを持っておくことをお勧めします。

化学的に考えることが出来れば、間違った情報には騙されない

掃除で毎回化学的に考えるのは大変ですが、ときどき化学的にも考えたほうが良いこともあります。

例えば、

クエン酸水などをペースト状にしてつけ置きする

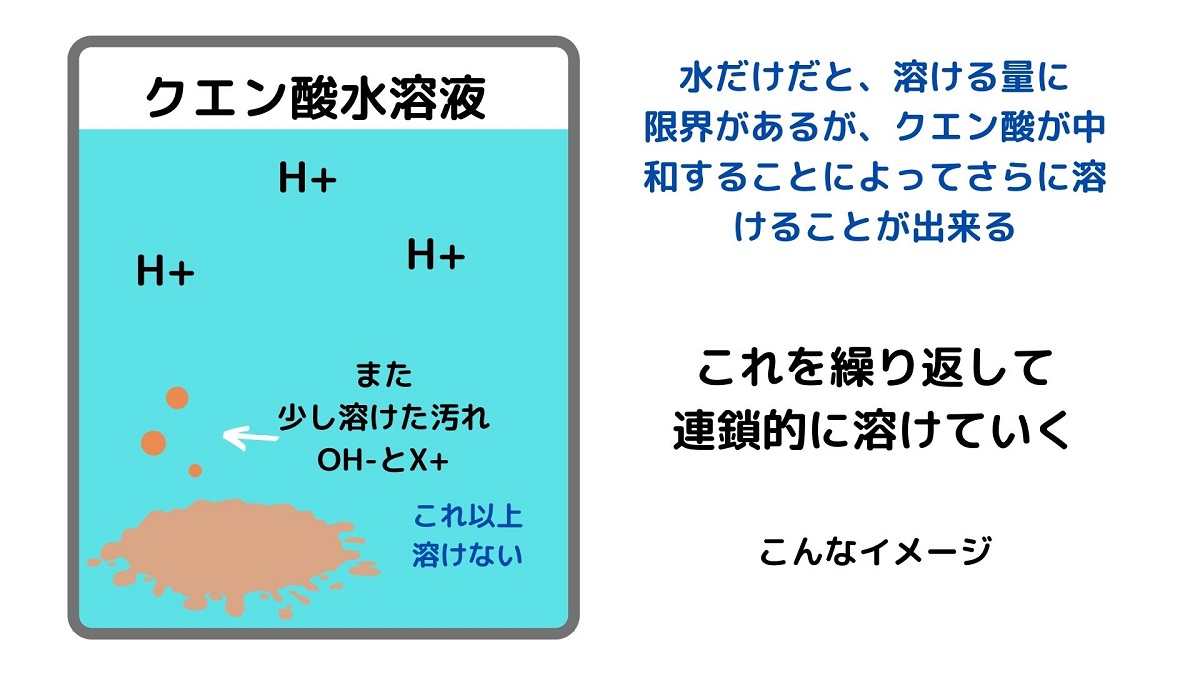

中和反応をしたときに塩が生成されますが、その塩が水に溶けない不溶性の場合、さらに落としにくい汚れとなってしまいます。

クエン酸カルシウムがそれに当てはまり、クエン酸水溶液でカルシウムを溶かすと、クエン酸カルシウムという物質になるのですが、この物質は時間が経つと固まってしまってほぼ全く水に溶けません。

よって水垢に対してクエン酸水溶液をつけ置きするとさらに落としにくい汚れがついてしまうのです。

そのため、クエン酸水などをペースト状にしてつけ置きして水垢汚れなどを落とそうとすると、逆に被害が拡大してしまうというわけです。

反応してすぐに不溶性になるものもありますが、クエン酸カルシウムは時間が経つと不溶性になるので、クエン酸水で水垢などのカルシウムが含まれている汚れには、つけ置きはせずに、しっかりと洗い流して拭き取ることが大切です。

重曹を使うと消臭効果がある?

重曹を使うと消臭効果があります。これは中和反応により臭いが少ない物質に化学変化するからです。

しかし、アンモニア臭などはクエン酸をつかいます。

このように中和反応では、汚れが酸なのかアルカリなのかを理解している必要があります。

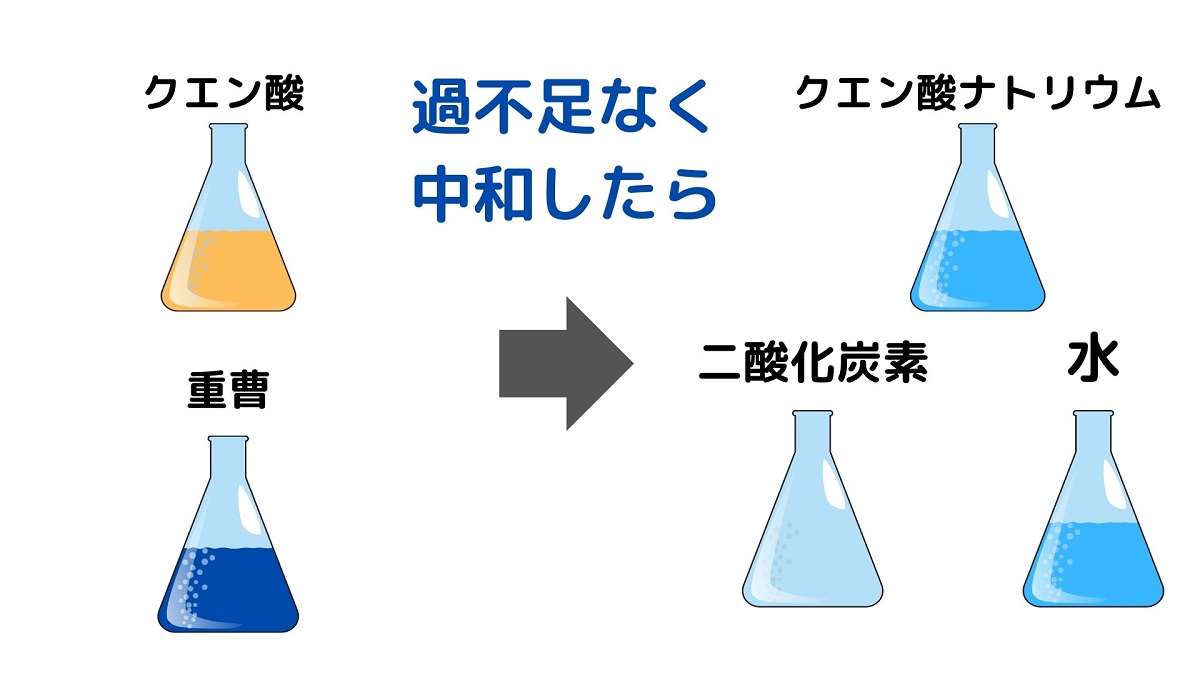

重曹とクエン酸混ぜて掃除する方法には効果があるか

重曹とクエン酸を混ぜて使うということは、重曹とクエン酸の間で中和して酸性とアルカリ性の性質を打ち消しあっているだけです。

汚れを前にして共倒れみたいな話です。

同時に二酸化炭素による泡も生成されるので、掃除した感だけはすごいです。

(汚れは取れないけど)

もし汚れが落ちる作用があるとすれば、

重曹とクエン酸のうち、どちらかが中和せずに残った成分が作用したか、二酸化炭素の弱酸性が作用したかなので、重曹とクエン酸を混ぜて掃除することに意味はないです。

普通にどちらか片方効果があるものを選んで使った方がいいです。

結局、何を考えて掃除をすれば良いの?

このように、化学を知っていると掃除をするときに応用を効かせたり、間違った方法で無駄な努力をすることも減ります。

しかし、一つ一つの汚れを個別に除去する仕組みを理解しないといけないのは、一般人の我々には大変です。

重曹やクエン酸などのシンプルなもので幅広い用途に使えるものは、

出来るだけ何に効くかを化学的に考えることが大切です。

掃除の酸とアルカリの中和理論は、算数などで、式も計算も間違っているけど答えはあっているような状態です。

それゆえに初心者さんは「掃除の中和」理論は化学的には間違っていると念頭に置いたうえで、使うべきです。

汚れ全ては無理だとしても、よく掃除をする部分だけでも化学的な原理や理論を知っておいた方が良いです。

コメント